MOOSTAR

名前の由来としては,

・怪物という意味の「Monster」

・ロボットのモチーフとなっている「雄牛」の鳴き声の「Moo」

・主役・1番のといった意味の「Star」

を掛け合わせて「MOOSTAR(モースター)」となっています.

- ペットロボット「MOOSTAR」

-

地区大会では平均試合時間34.5秒で勝ち上がり,優勝しました.

全国大会も他を圧倒する試合時間平均27.8秒で決勝まで勝ち上がりました.

残念ながら,全国大会決勝戦では,同時ゴールと判定され,史上初の決勝再試合を行い,惜敗しました.

しかし,全地区大会を含めた全試合中,最速の24秒を記録しました.

また,全国大会後に行われた「和歌山きのくにロボットフェスティバル2012」では,正式な試合ではないものの,20秒を記録しています.

ちなみに,シーズン通しての練習回数は700回を超えています. -

-

足回り

高専八代伝統のカムとリンクを組み合わせた歩行機構を使用しています.

この機構によって俊敏かつ安定して歩行することができます. -

操縦性

前進・後進などのコントロールを一か所に集めたセンサーを利用して操作性を上げています.

操縦の仕方も他高専にはあまりない方法をとっています. -

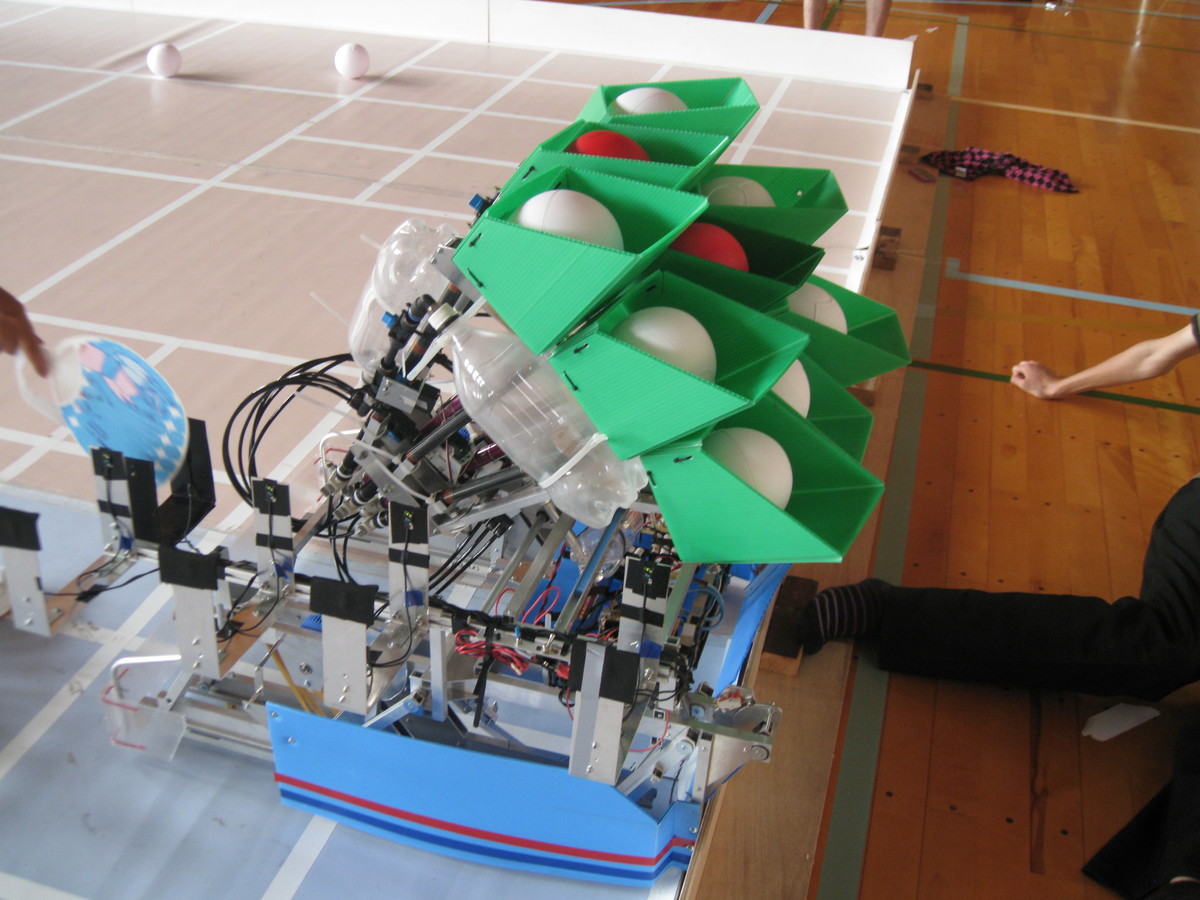

ガッタン

全国で唯一,八代が考案・搭載した機構です.

ボールを集めるときは射出口を上に向けておき,ゴール前に到着したらエアーを使って自動的に射出口がゴールの方向を向く機構です.

名前の由来は動作時の音が「ガッタン」と聞こえるからというシンプルなものです. -

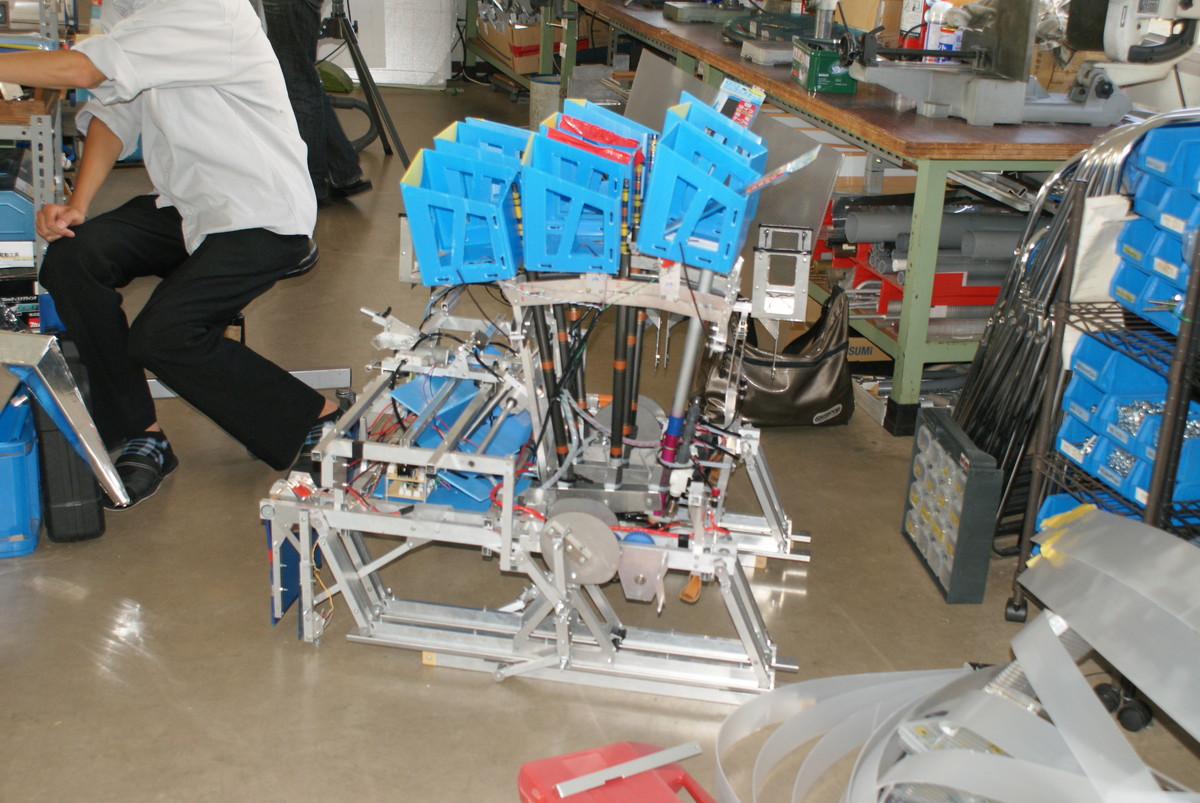

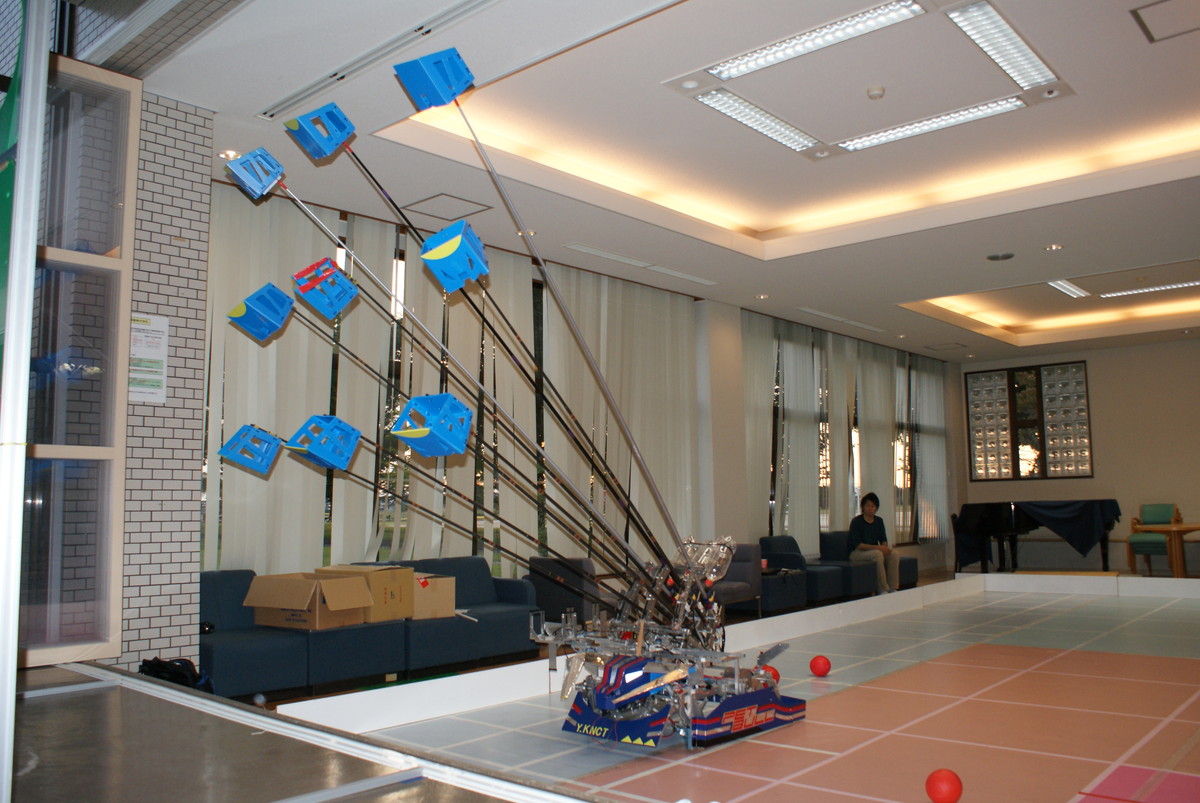

射出機構

9つの射出機構がついており,それぞれで射出角度などが調整できるようになっています.

釣竿を用いており,それをエアーで押し出してボールをゴールまで持っていくようにしました.

また,射出機構自体を左右に動かすことができます.

伴走者は,ガッタン発動後,レーザーポインタでゴールのマーカーの位置を確認し,そのずれ分を修正することができます. -

回路・プログラム

メインのマイコンはBestTechnology社のH8/3687,IDEはGCC Developer Liteで言語はCです.

この組み合わせによる開発は最後となりました.

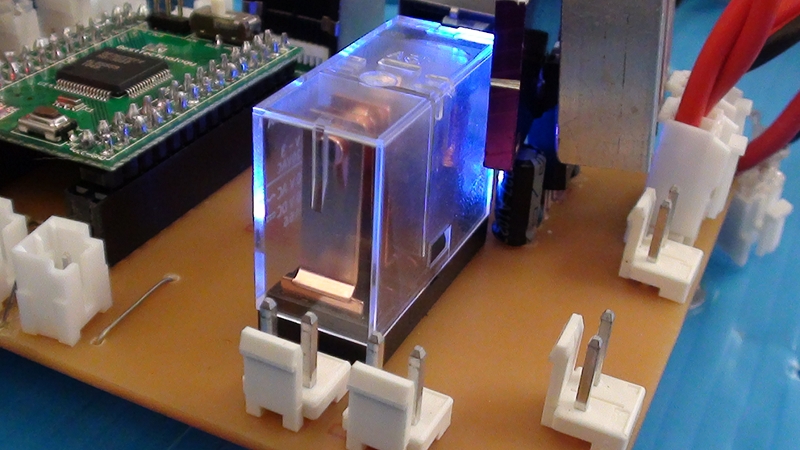

写真は,非常停止スイッチとは別にマイコン側の電源で駆動側の電源を制御するリレーです.LEDがいいですね.

なお,初の試みとして1年生が開発に参加しやすいように,Arduino Pro Miniを一部分で採用しました.

センサーは,学内で捨てられそうになっていた地域イベント用の出し物からのジャンクでした.

追加で購入しようとしたところ,1個8k円でびっくりした記憶があります.

FA用ということもあり,小型軽量で大会会場の強力な照明に全く影響されませんが,電源電圧が+12Vで若干扱いに困りました.

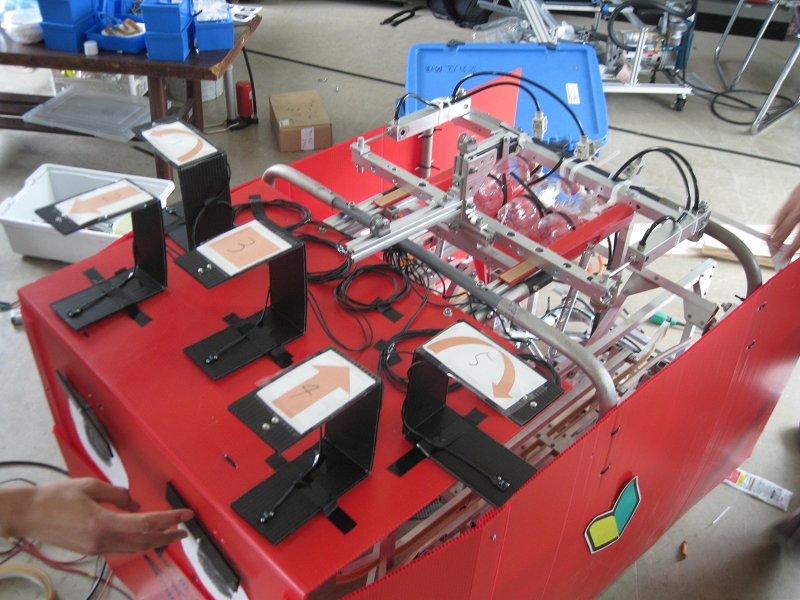

写真は,2012年3月に製作したロボットを使ってセンサの動作テストをしたものです.

バッテリーは,回路用にHyperion LiPo 3S 11.1V 45C 2600mAh,

モーター駆動用にHyperion LiPo 5S 18.5V 45C 2600mAhを使用しています.

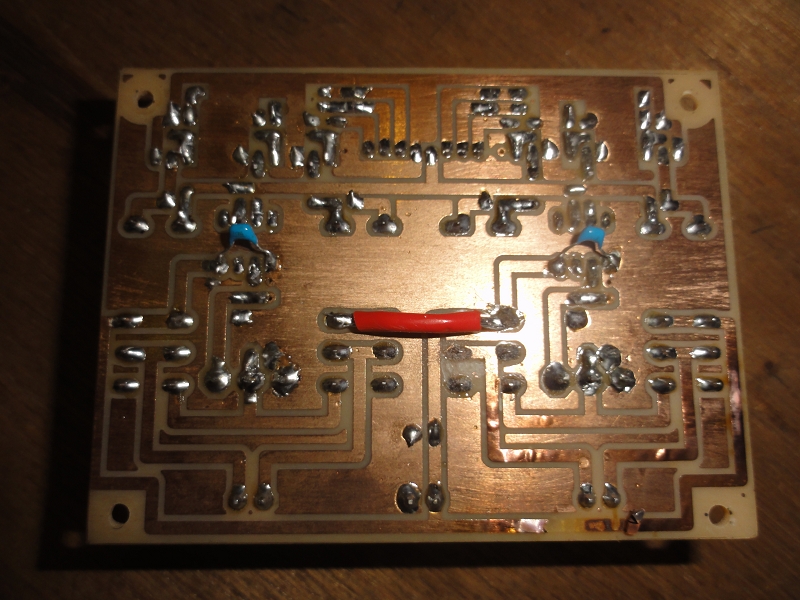

モータードライバ回路(MDC)は,前年度からの改良でブレーキが扱えるようにリレー×2とMOSFETの組み合わせになりました.

電圧も上がり,電流もたくさん流せることを予見できず,2012年9月の合同校内ロボコンでプリント基板の配線を焼き切ってしました.

対策として,プリント基板のパターンに銅線を載せてはんだ付けしたり,MOSFETにはヒートシンクとファンを搭載することになりました. -

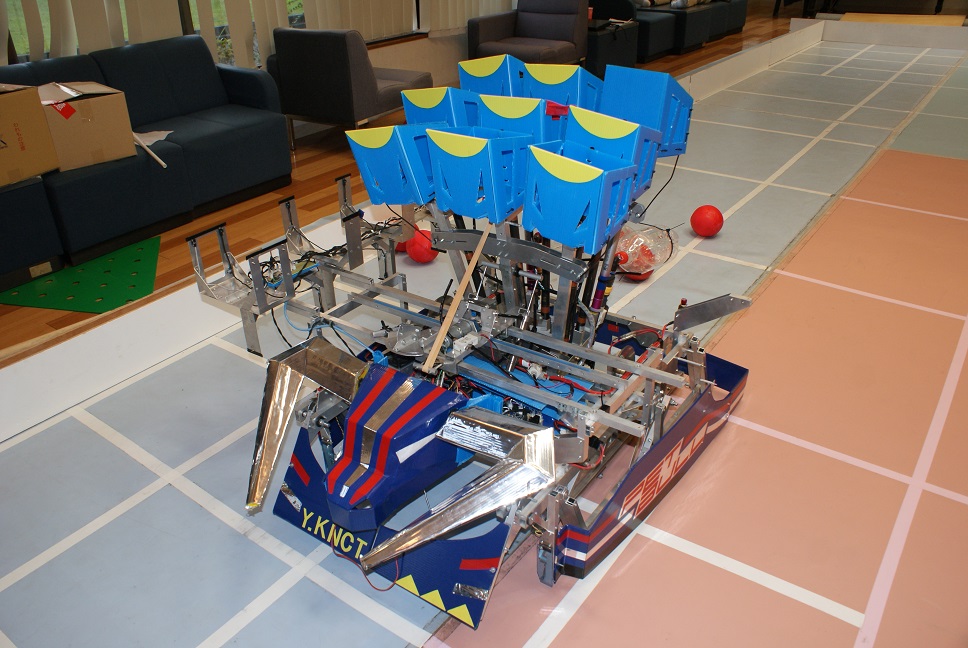

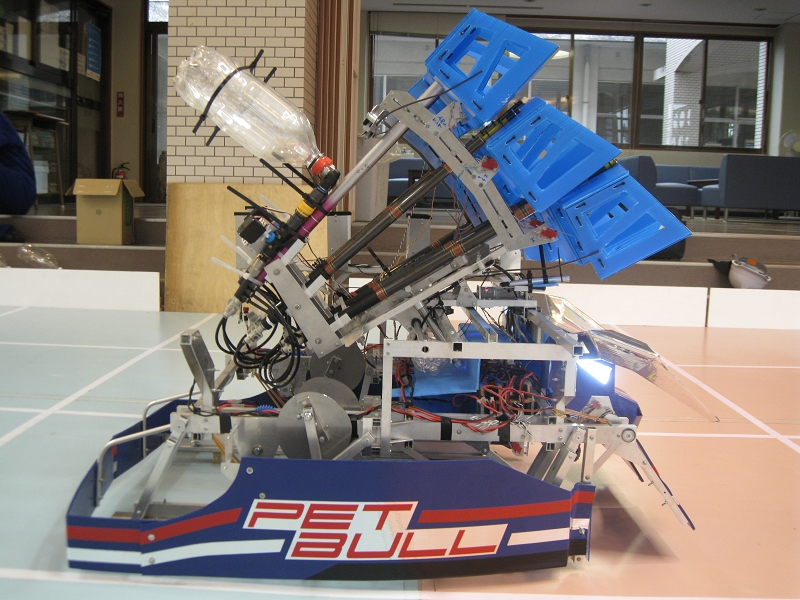

外装 ロボット全体のデザインは,どこかで見たことのある(?)某エナジードリンクをオマージュしています.

ちなみに,ロボットの名前もパロディということで初期案では「PET BULL」としていました.

ロボットの名前を変更しましたがせめてヘルメットだけでもそれっぽくしようとデザインしました.

しかし,地区大会ではスルーされたものの全国大会のテストランで指摘を受け,その日の夜,泣く泣く変更しました.

足回りをすべて外装で覆うことで,安全性向上にも一役買いました.

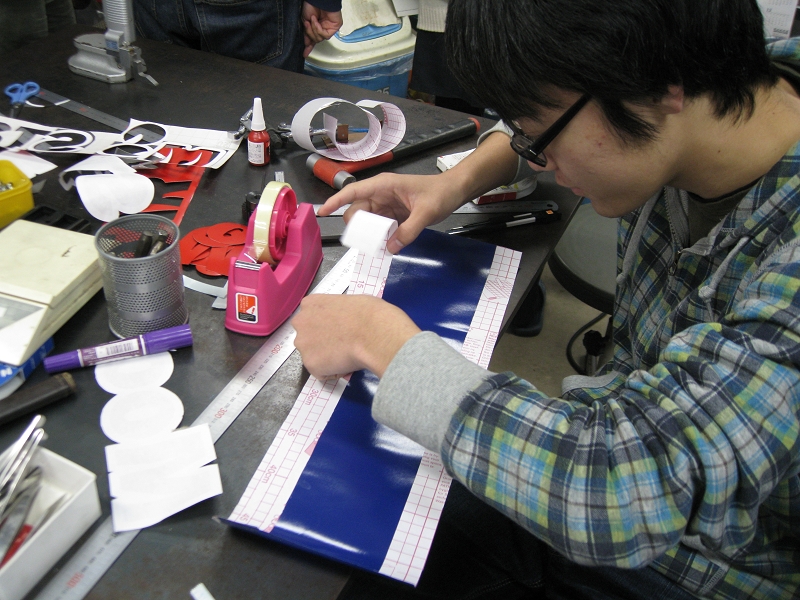

基本的にプラダンを使用しています.

濃い青色や文字,線などは,カッティングシートを使用しました.

特徴的な顔ですが,これはペーパークラフトを参考に製作しています.

また,電源投入時に目全体が光ります.

これは,白色LEDを透明のプラダンの仕切りに1つずつ差し込み,アルミホイル製の反射材やゴミ捨て場で拾った液晶モニタの散光板を活用する涙ぐましい努力の結果です.

「2008年以降,1勝もできない」という魔物を追い払うことと,牛がモチーフであることをアピールするために応援グッズを製作しました.

材料は,学内で拾ったコピー用紙の段ボールです.

全国大会では増員されました.しかし,顔と角を分離しないと輸送できず,現地で接着するなどメンテナンス性に難がありました.

塗装代がかさみますし,スケジュールの問題もあるので,この年限定です.

-